文章来源:国资委直属机关团委 发布时间:2013-10-25

“路生”,一个烙有军垦精神的名字

中国社会科学院 毕研永

每个时代总有每个时代特殊的印记,而姓名正是这种表征这种印记的一种形式。正如七八十年代全国各地的父母以“国”、“红”、“军”等字给孩子起名一样,新疆这个特殊的地方,在军垦的特殊时期,也产生了“路生”等特殊的名字。

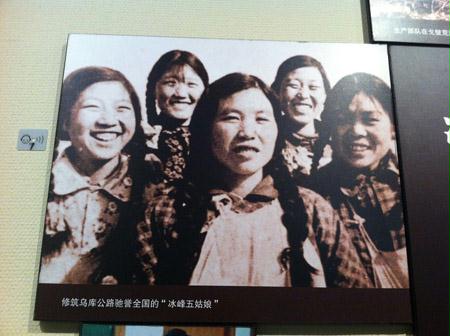

1949年9月25日,新疆和平解放。驻新疆人民解放军部队为巩固边防,加快新疆发展,开展了大规模的生产建设。1954年10月,中央人民政府命令驻新疆人民解放军的大部集体就地转业,脱离国防部队序列,组建生产建设兵团,劳武结合,屯垦戍边。为响应党的号召,一批批来自湖南、山东、上海等地的青年男女纷纷来僵参加建设,涌现出与男战士一起打眼放炮、铺路架桥的冰峰五姑娘,48小时每人平均搬运土方72立方米的塔河五姑娘等一批巾帼女杰。这些杰出女性在兵团各条战线发挥着聪明才智,奉献着青春和热血,并光荣地成为兵团第一代军垦母亲。

日常工作男女同工同劳,关键时刻也毫不退缩。女中豪杰们在怀孕期间热情不减,依然开荒种田。有些因为即将临盆,却因为战斗在生产一线,加上条件所限,不能及时就医,有些就把孩子生在了路边,孩子的名相应起作“路生”,再加上父亲的姓,也就出现了李路生、王路生、张路生等许许多多的“路生们”。

正如歌谣里唱的,“粗粮吃,细粮卖,地窝子里养后代;儿子长大还戍边,世代生活在世外”。军垦战士和军垦母亲们真正实践着献了“青春献终身、献了终身献子孙”。“路生”父母们发自内心的信念、信仰,比起现在个别同志提到支边、提到基层锻炼,首先要问一下有什么物质奖励和职务晋升前景,这是何等的鲜明对比、何等强烈的反差。

不能说几天近距离的感触,就能改变自己的人生;但军垦人这种勇于牺牲、乐于奉献的精神在心中烙下了印记,将伴随一生,指引自己前进的方向。作为一名中央国家机关共青团干部,内心多了一份对共青团事业的思索。既然选择了这份神圣的事业,就要弘扬和传承老军垦精神,甘于吃苦、乐于奉献,充分发挥党的助手和后备军作用;把服务青年成长成才作为工作的出发点和落脚点,团结、教育和凝聚青年,担当青年的“引路人”、“娘家人”和“心上人”,从而为中国梦和青春梦的实现献出绵薄之力。