文章来源:国资小新 发布时间:2025-09-23

编者按 今年是“十四五”规划收官之年。中央企业完整准确全面贯彻新发展理念、实现高质量发展,全面提升科技创新能力、扎实推进布局优化结构调整,深入实施国有企业改革深化提升行动,不断增强核心功能、提升核心竞争力。肩负国计民生,中央企业的“十四五”成果,最终要体现在人民群众的体验感、获得感与幸福感。即日起,国务院国资委网站推出“答卷十四五・央企惠民生”系列报道,敬请关注。

近日,中国证券报记者来到地处塔克拉玛干沙漠边缘的新疆和田,站在和田站的月台上,恰逢一列从若羌驶来的列车徐徐进站。三年前,沙丘连绵的塔克拉玛干沙漠还是一片人迹罕至的地方。如今,由中国铁建参建的和若铁路横贯塔克拉玛干沙漠南缘,为南疆大地注入蓬勃生机,让塔里木盆地周边五县彻底告别不通火车的历史,成为沿线经济发展的新动脉。

“十四五”以来,纵横交错的路网不断加密,技术创新成果持续涌现,共同构筑起区域经济发展的坚实骨架,描绘出百姓美好生活的崭新图景,也充分彰显了央企在重大工程建设中的硬核实力与责任担当。业内人士认为,面向未来,随着交通网络持续完善、技术迭代加速推进,中国经济发展的“大动脉”将更加通畅,迈向交通强国的步伐将更加坚定有力。

打造交通强国“新标杆”

“十四五”期间,作为交通建设主力军,央企攻坚克难,建成和若铁路等一系列超级工程,令天堑变通途。

在流动的沙漠上修建铁路,其难度超乎想象。“这就像在面粉上盖房子。”中铁十四局和若铁路项目部高级工程师姜大伟如此形容。据了解,中铁十四局承担和若铁路全线535公里铺轨任务,线路穿越460公里无水、无电、无路、无人烟、无信号的沙漠地段,施工十分困难。

和若铁路

“通过方案比选和地质勘探后采取了开挖灌水压实,然后换填戈壁料的方式对地基进行处理,破解了技术难题,两个月内完成了在‘面粉’上建梁场的壮举。”姜大伟表示,工程创新采用“以桥代路”方案,建成5座总长近50公里的过沙桥,大幅缩短运输里程1000多公里。同时,在国内首次在沙漠铁路中引入行车监控系统保障施工安全,最终创下日均最高架梁7片,铺轨2公里的沙漠铺架新速度。

这种攻坚精神,贯穿于我国多项超级工程之中。

在天山深处,世界最长高速公路隧道——G0711线乌鲁木齐至尉犁高速公路天山胜利隧道已于2024年年底顺利贯通,通车后,驾车仅需20分钟即可穿越天山,拉近了南北疆的距离。

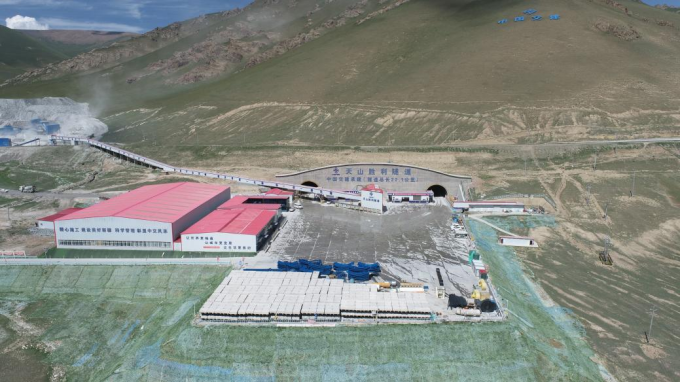

天山胜利隧道出口端航拍

“中交集团首创‘三洞+四竖井’施工法,服务隧道采用TBM硬岩掘进机施工,为左右双主洞开辟辅助工作面,实现‘长隧短打’,有效节约了施工工期,仅用52个月就打通了天山。”中交新疆交通投资发展有限公司董事长崔景川表示。

在长江之上,世界最大跨度斜拉桥——常泰长江大桥近日正式通车。当前,常州与泰州两地通行时间已从1小时20分钟缩短至20分钟左右。作为大桥的设计单位,中铁大桥勘测设计院以温度自适应塔梁约束体系等“四项首创技术”,破解大跨度桥梁建设的“世界级难题”。

常泰长江大桥

不仅如此,川藏铁路、深中通道,京新、苍昭高速公路……一个个交通领域超级工程的背后,是多家央企以国家战略为指引,以科技创新为利器,持续提升服务民生能力的生动实践。

国务院国资委数据显示,2021—2024年,央企累计完成固定资产投资19万亿元,年均增速达6.3%。

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁表示,在交通强国建设的时代背景下,预计未来央企对交通领域的投资力度将持续加大。投资方向除了扩大规模,更将聚焦高质量发展,着力优化水、陆、空多元交通方式的结构布局;推动交通基础设施与服务的智能化、绿色化升级;并积极融入低空经济与海洋经济等新兴领域,进一步释放交通对经济社会发展的赋能效应。

锻造科技创新“新引擎”

一项项交通领域“超级工程”的背后,是央企在核心装备、关键技术上的强力支撑。

记者来到北京东六环隧道信息中心,从监控屏幕上看到一辆辆汽车正飞速穿越北京城市副中心。通车不到五月,这座由当时国产首台最大直径盾构机掘出的国内最长盾构高速公路隧道,已累计通行车辆近300万。

北京东六环改造“京华号”盾构机

“这项成就的背后,最大开挖直径达16.07米的‘京华号’盾构机历经24个月的施工,完成的7.4公里西线隧道掘进任务,并创造了单月进尺542米的掘进纪录。中铁十四局参与了‘京华号’盾构机的研发制造,并自主研发的同步双液注浆技术填补了我国超大直径泥水盾构隧道同步双液注浆的空白。”中铁十四局北京东六环项目工程部部长王文威表示。

数据显示,得益于国产盾构的快速发展,相比“十四五”初期,部分城市地铁新线建设周期平均缩短1—2年。

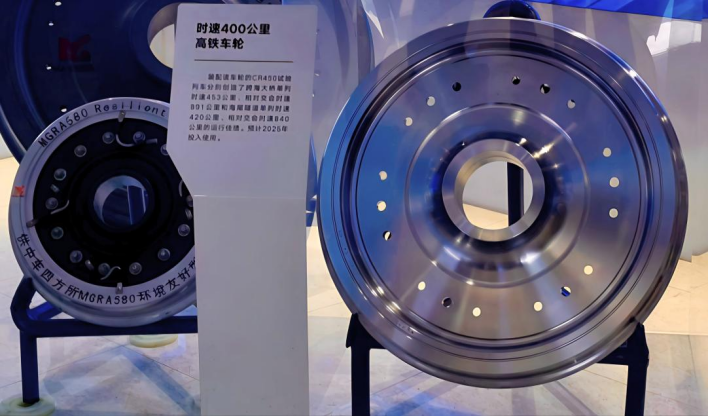

高铁飞驰,车轮是关键。中国宝武马钢交材研发的时速400公里高速车轮,搭载于全球最快高铁CR450动车组样车,让中国高铁穿上了中国“跑鞋”。

马钢时速400公里高铁车轮

试验结果显示,装配了马钢车轮的CR450动车组样车在制动性能和牵引效率上分别提升了20%和3%,在保持制动距离、噪声、能耗指标不变的情况下,实现了运营时速从350公里到400公里的跨越。

创新不仅体现在硬件上,也深度融合于建造与管理全过程。

从国机集团8万吨模锻压力机为C919大飞机锻造“钢铁双腿”,到中国中化桂林蓝宇突破民用航空子午线轮胎技术,再到中国建研院研发国产BIM基础平台及铁路BIM软件保障国家重大工程数据安全……这一系列成就背后,体现了央企作为国家战略科技力量的核心担当与自主创新的硬核实力。

8万吨模锻压力机

国务院国资委数据显示,“十四五”以来,央企牵头或参与22个国家重大科技专项,承担制造业重点产业链高质量发展行动计划中60%的标志性产品研发。

国务院国资委主任张玉卓日前表示,面向“十五五”,央企将大力推进关键核心技术攻关,不断提升原创性引领性技术供给能力,促进科技创新和产业创新深度融合,更好地发挥中央企业科技创新主体作用,为促进高水平科技自立自强、科技强国建设提供坚实的支撑。

织就民生福祉“幸福网”

交通线的延伸,最终汇聚成人民的福祉。一条条交通线,已成为名副其实的“经济线”“幸福线”“生命线”。

“和若铁路开通后,南疆和田的红枣、于田的玫瑰、民丰的雪菊等特产运输成本降低20%以上,洛浦假发产业园依托铁路物流吸引近百家企业入驻,带动就业上万人,‘环塔之旅’旅游专列开行超过50班,南疆旅游热度骤升。”姜大伟说。

常泰长江大桥的通车,彻底改变了周边居民的出行方式——以往30公里的绕行路程,如今只需20分钟即可直达。从事货运八年的王师傅深有体会:每天往返2趟变成3趟,每月油费省2200多块。

远在秘鲁的钱凯港,由中远海运集团投资的南美洲首座绿色智慧港口开港以来,中秘间单程海运时间将从原先的33天缩短至25天,节约20%以上的物流成本。

秘鲁钱凯港俯瞰

“从上海到钱凯的集装箱直航航线以及滚装船航线,有力促进了中拉贸易,提升货物周转效率,惠及企业和消费者,如牛油果和蓝莓,曾经是价格不菲的进口水果,现在却能成为大众在节日期间常见的水果。”中远海运钱凯港常务副总经理何波表示。

道路通,百业兴。一条条交通线正如发展动脉与幸福纽带,不仅缩短时空距离、降低流通成本,更链通产业机遇、连接起人民对美好生活的向往。

【责任编辑:韩梦圆】