文章来源:国资小新 发布时间:2025-08-25

当前热映的重大历史题材电影《南京照相馆》,讲述了这样一段故事:一群生活在南京的百姓躲在照相馆中避难时,被迫帮助日军摄影师冲洗底片,面对日军在南京城内的暴行,他们决定让这些底片留存下去。影片用影像的力量警醒世人:勿忘国耻,铭记历史,吾辈自强。

1937年12月的南京,如同一道沉重的伤疤刻在历史长河。电影之外,一群化工先辈也经历着日寇侵略的切肤之痛:87枚炸弹摧毁了二十余年的事业根基,生产装置被拆运往日本……但他们从未屈服,用化工技术写下“站起来”的答案。

在南京市档案馆、中国石化南化公司档案馆和南化公司厂史陈列馆中,至今收存了大量记录日军罪证的文件和照片档案。这些1937年的照片档案,与电影中的影像形成跨越时空的呼应,共同诉说着不能忘记的历史。

从东方骄傲到备受欺辱

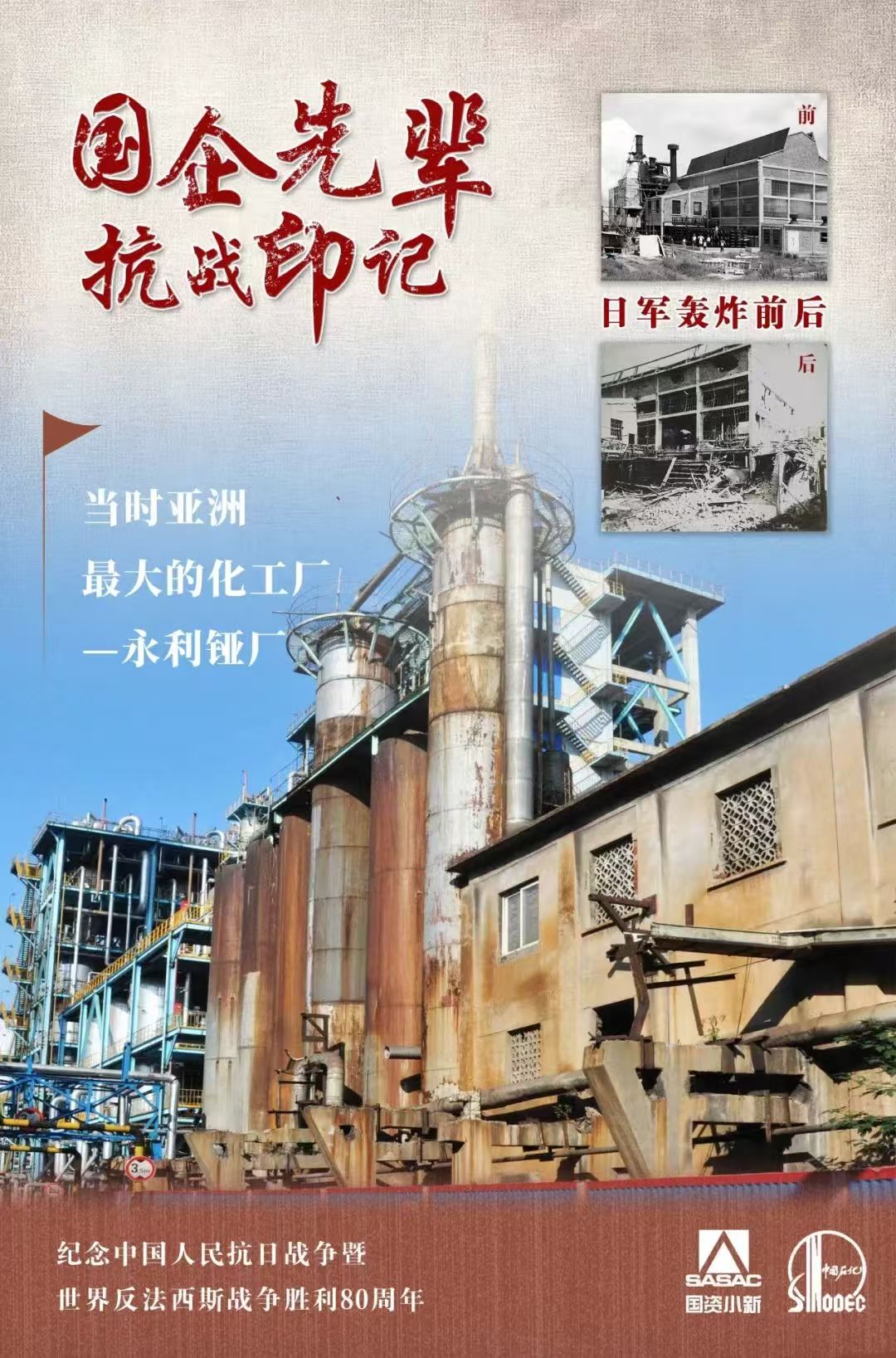

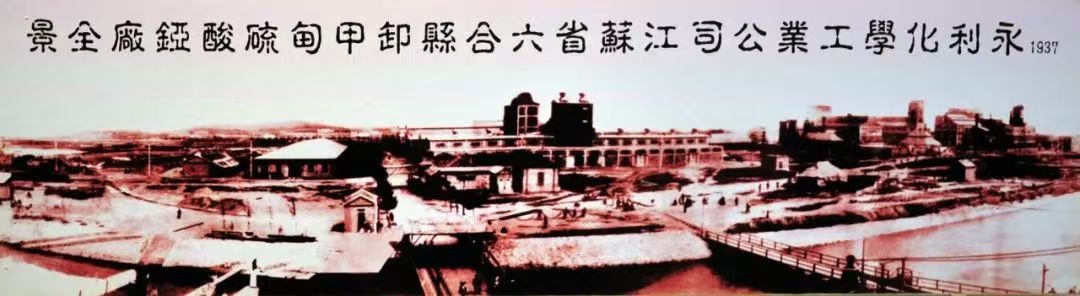

1934年,范旭东、侯德榜选址南京卸甲甸筹办南化公司的前身——永利铔厂。1937年初,永利铔厂一建成就以其规模和技术优势名扬海外,是当时亚洲最大的化工厂。

抗日战争全面爆发,日寇自然对永利铔厂垂涎三尺,他们三番五次拉拢范旭东,许以“合作保工厂安全”的诱惑。范旭东全然不予理会,坚定表示“宁举丧,不受奠仪!”日本人威逼利诱不成,先后三次投放炸弹87枚,开工仅仅半年的永利铔厂被破坏殆尽。

刚建成的永利铔厂硫酸装置厂房和遭日军轰炸后的硫酸装置厂房

日寇侵占南京期间,把永利铔厂据为己有,成立“永礼化学工业株式会社浦口工业所硫铵工场”,在厂界外建起了多座用于监视工厂的炮楼。甚至把价值数百万美元的全套硝酸生产装置拆卸运往日本安装用于军事生产。

从绝境坚守到技术突围

二十余年事业遭受毁灭性打击,大量资产落入敌手,范旭东先生异常悲愤,但痛心之余始终坚信“抗战必胜,建国必成,最后的胜利必属于中国”。为保存事业命脉,保存中国民族化工的种子,范旭东带领同仁辗转西迁,在四川五通桥建设永利川厂,书写了中国化学工业发展史上空前绝后的壮举。

永利川厂动员5000人进行厂基垫土工程

在川厂建设时期,由于井盐价格高昂,原有制碱工艺并不适用,侯德榜结合川西实情投入新的制碱技术研究,带领团队经过500次试验、分析2000多个样品,发明了举世闻名的联合制碱技术——“侯氏碱法”。抗战胜利后,侯德榜选择了有合成氨装置、技术人才和配套都比较成熟的永利铔厂进一步开展半工业化试验,打通了“试验转为实业”的最后一关。

从正义回归到活力迸发

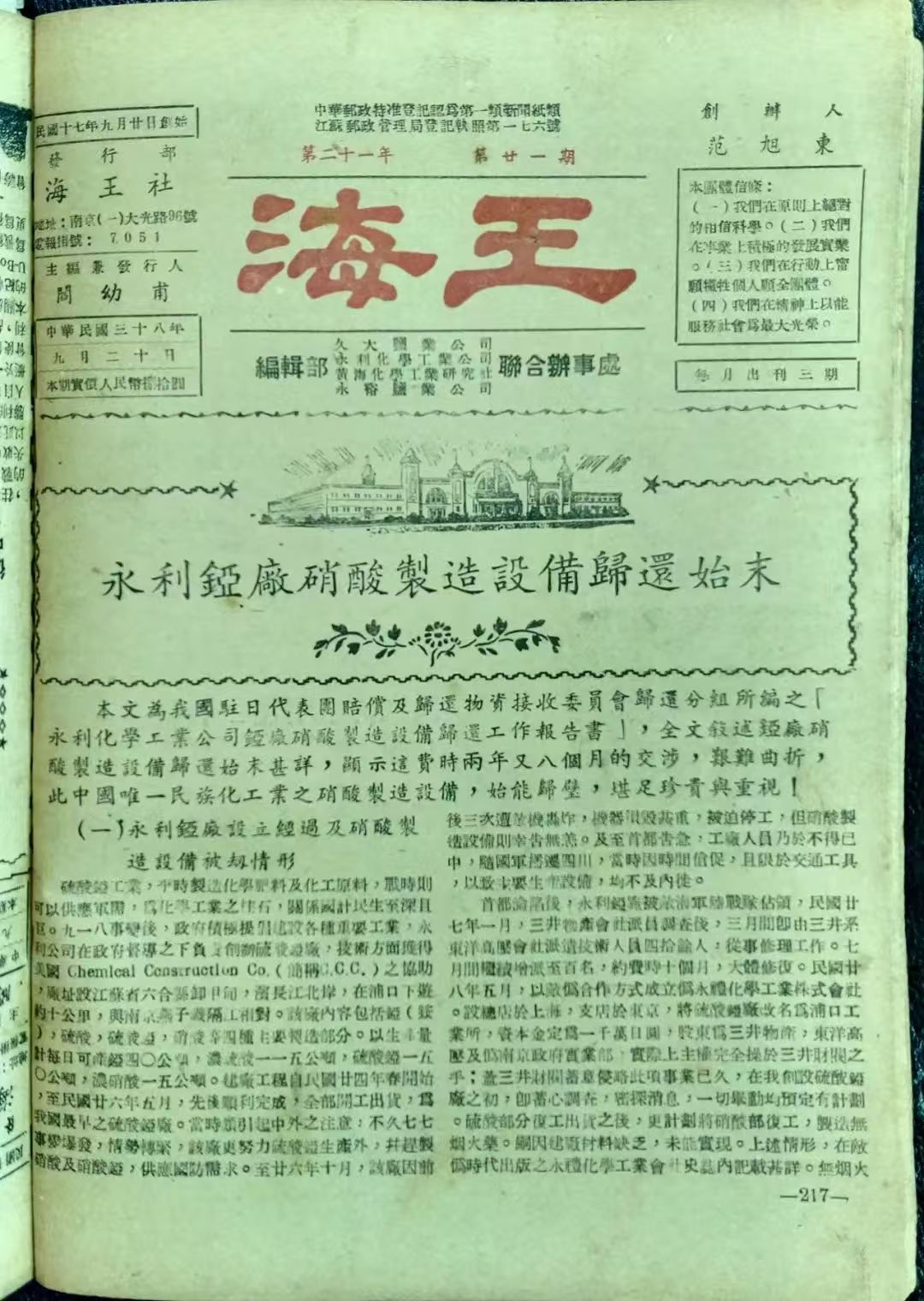

抗战胜利后,永利人回到工厂发现硝酸设备不翼而飞。侯德榜带领同人与盟军经过多次谈判交锋,据理力争,终于索回全套硝酸设备。1952年硝酸装置原址安装重新投入生产,为新中国经济建设做出重要贡献。

这套硝酸设备一直运行到2011年

硝酸塔充满沧桑、悲壮不屈的经历,记录着日寇侵害中国人民生命的同时还进行疯狂经济掳掠的历史,警醒国人要牢记历史,自立自强。

新中国成立后,从永利铔厂到南化公司,这片土地以自立自强为基,先后创造了硫酸钒催化剂、氨合成催化剂、一氧化碳变换催化剂、国产多层包扎式高压容器、硫铁矿沸腾焙烧炉、白煤代替焦炭制取合成氨原料气、水溶液半循环法生产尿素装置、湿法净化合成气体新工艺、大型尿素装置成套设备制造、甲醇合成催化剂、高性能聚乙烯纤维等一系列突破性的创新成果,对推进我国化学工业发展发挥了重要作用。这里还先后培养了5名院士,向国家输出1.3万多名人才。

在如今的南化公司土地上,塔罐林立,一座座现代化装置镌刻着崇尚科学、坚持不懈、自主创新的精神信念。正如范旭东先生在创业之初所言:“国家如不能自立,国人也是难以有尊严的。”1937年的照片里,有日军的暴行,有民族工业的创伤;历史绵延,有不屈的抗争,有技术的突破,更有“吾辈自强”的答案。铭记伤疤,方能让前行更有力量。

【责任编辑:家正】