文章来源:中国电信集团有限公司 发布时间:2025-10-21

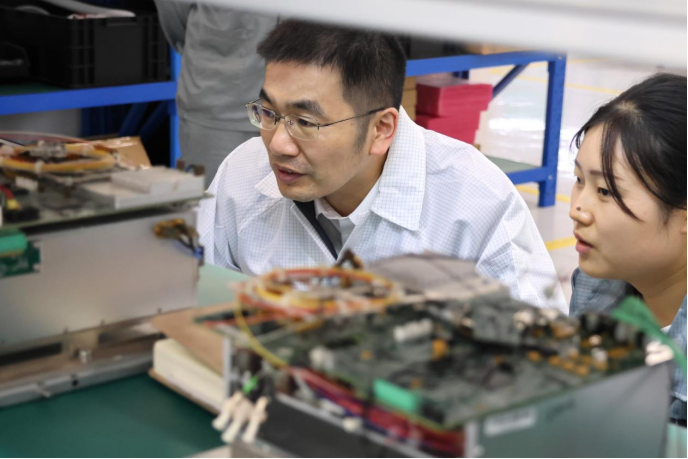

走进科大国盾量子的实验室,唐世彪正俯身在一台银灰色设备前轻触着电路板,动作精准,目光专注。

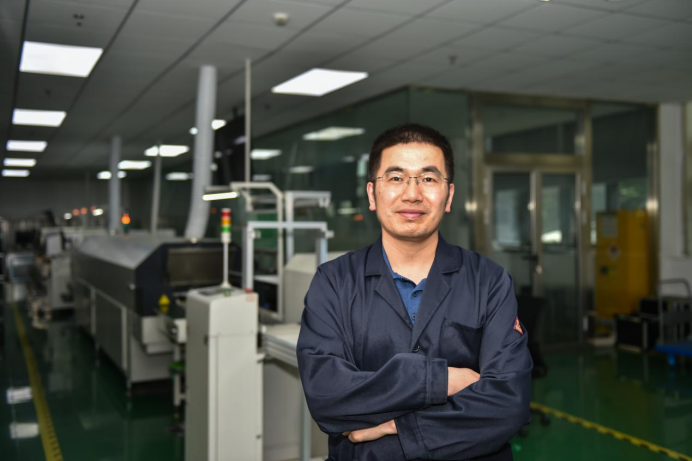

今年9月,中国电信量子研究院量子通信研究所首席专家唐世彪荣获“大国工匠”称号。他更愿意称自己为“追光的工程师”——光,是单光子的光,也是科技报国的那一束光。

回望来时路,唐世彪深深感激母校中国科学技术大学对他的栽培。中国科学技术大学,这座有着科学探索基因的高等院校,“红专并进,理实交融”的校训锻造着每位学子的品格,并融入他们的血液中。唐世彪也正是在这片沃土上开启了科技报国之思,“那时候我就想,一定要做些对国家有意义的事情。”唐世彪回忆起求学岁月,眼中满是坚定。

2009年博士毕业时,唐世彪转身走进了国盾量子不足百平方米的实验室。“朱清时校长在本科毕业典礼上说,要做有利于国家的成果。”这句深埋心底的话,让他毅然踏入量子信息技术产业化这片“无人区”。

当时,量子通信核心器件——单光子探测器依赖进口,不仅价格高昂,还面临“断供”风险。更棘手的是,设备运行必须依赖液氦制冷,而液氦需进口,一周就得补充一次。

“那时我们像‘打游击’。”唐世彪回忆,“团队借用在科学岛的实验室,液氦一到,全员连轴转,吃住都在实验室。”一瓶液氦只能维持七天,他们必须在这“黄金周”与时间赛跑,完成关键测试。正是这段经历,让唐世彪下定决心:“核心技术,必须握在自己手里。”历经无数次实验与优化,唐世彪带领团队终于攻克单光子探测器等关键核心技术,成功实现核心器件国产化,打破了国外技术垄断,实现我国在量子通信核心器件领域从无到有的突破。

在此基础上,唐世彪团队持续创新,用多年时间将单光子探测设备体积缩小40倍以上,在可靠性、成本控制和体积优化上实现全面领先。目前,他已拥有各类授权专利100余项,其中国外专利3项,多次荣获安徽省专利金奖,用自主创新的“尺子”丈量中国量子科技的发展轨迹。

技术的突破只是第一步,如何让前沿技术走出实验室,服务于国家安全、经济社会发展,才是唐世彪更深的思考。唐世彪主持研制的一系列量子信息成果已直接服务世界首条量子通信“京沪干线”、国家广域量子保密通信骨干网等国家重大工程,为我国构建自主可控的量子信息系统提供了核心技术支撑。这些成果的应用,不仅巩固了我国在全球量子科技领域的技术优势,更奠定了我国量子通信网络规模化建设的坚实基础。

作为安徽省量子信息工程技术研究中心主任、中国电信量子研究院量子通信研究所首席专家,唐世彪从0到1打造了一支130余人勇于创新、突破自我的“梦之队”,其中正高级工程师2人、高级工程师9人、技术专家18人,不少已成长为量子通信、量子计算领域的技术或工艺带头人,为我国量子信息产业发展储备了一批高素质人才队伍。

谈及十六年如一日的坚守,唐世彪说:“最重要的是坐得住冷板凳,也叫守住初心。”这份初心,推动量子通信技术实现从实验室研究到初步产业化应用的关键跨越,他也随之获得“大国工匠”“全国劳动模范”等称号。面对荣誉,他诚恳地说:“这不是我一个人的荣誉,这是对我们过去十多年创新突破的肯定,更重要的是对未来的责任和担当。”

在量子世界的征途中,唐世彪以一颗赤子之心,怀揣着报国之志,不断探索、不断前行……

【责任编辑:韩梦圆】