文章来源:中国钢研科技集团有限公司 发布时间:2025-07-04

“我这一辈子,就想把一种材料研究透,让更多中国的飞机用上强劲的‘中国心’。”在中国钢研材料研发一线,年过五十的杜金辉仍每天早早来到现场,围炉讨论、调样分析、查文献、写方案,步履不停,专注如初。

杜金辉,全国劳动模范、中国钢研所属钢研高纳锻造中心首席科学家。他三十余年如一日,将一块块沉默的合金材料打磨成托举国之重器的坚强基石。

工作以来,他始终奋斗在高温合金科研和生产一线,专注于GH4169等关键型号材料的研发与批产,先后主持和承担了20余项大飞机专项、重点研发计划,推动多型航空、航天和舰船发动机核心部件材料实现国产化,成为高端装备自主可控的重要支撑力量。

满腔热血 一头扎进材料研究

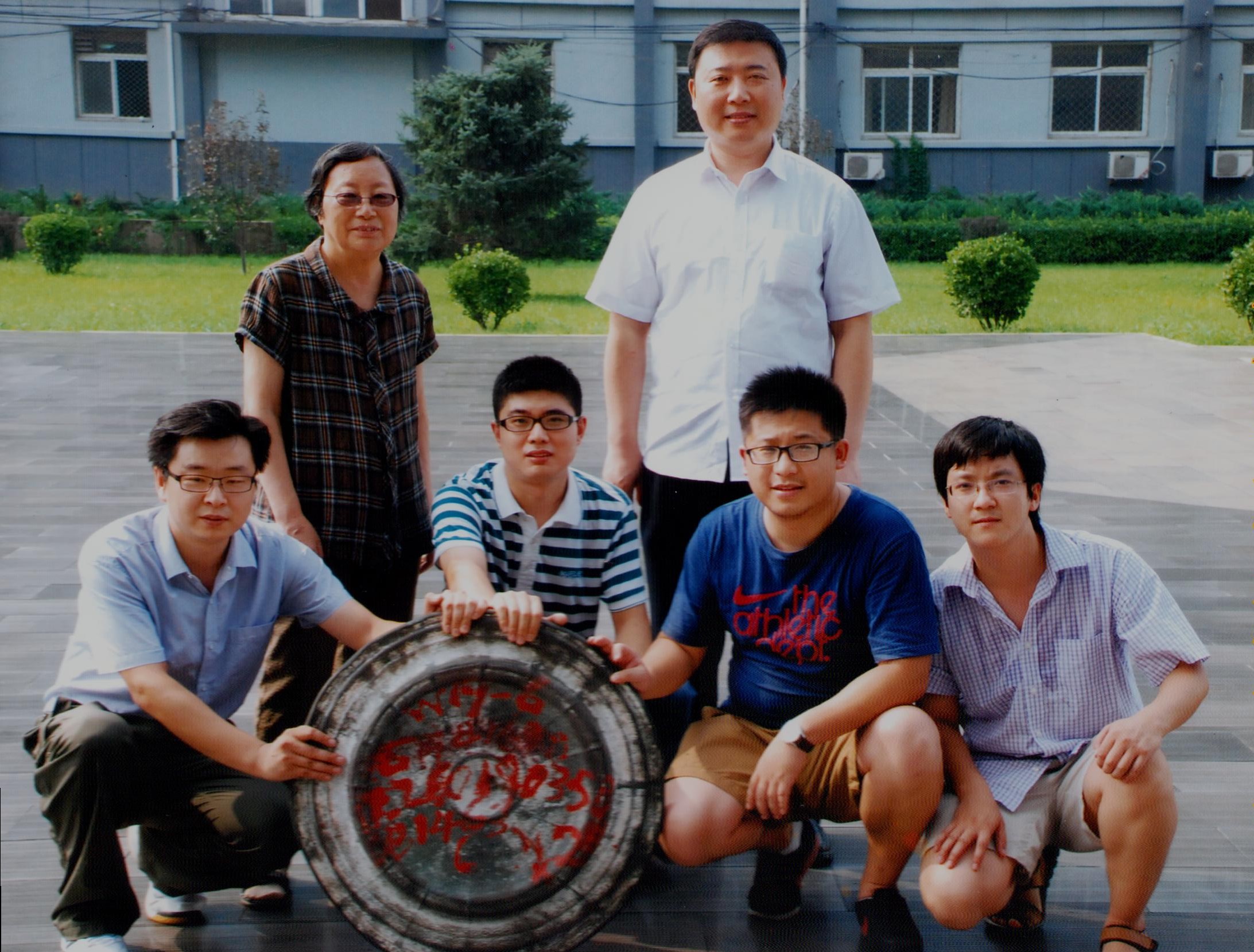

杜金辉团队与GH4169D合金盘锻件

1993年,杜金辉从清华大学金属材料专业毕业,怀着对祖国科技事业的满腔热忱,毅然选择投身冶金部钢铁研究总院(中国钢研前身),进入高温合金研究室169课题组,从事我国航空发动机用关键材料GH4169合金技术攻关。

当时的高温合金研究室169课题组,承担着攻关我国航空发动机关键材料GH4169合金的重任。这是一种能承受650℃以上高温和极端应力的特殊材料,是发动机涡轮盘的核心材料,而彼时的中国,还处于“跟着别人走”的阶段。

简陋的设备、稚嫩的技术、紧张的进度,并没有让这个青年退缩。绿皮火车上的奔波、涡轮盘旁破碎的砂轮片、月饼盒中放置的试样……成了他科研初期的全部记忆,也悄然刻进了他一生的科研信条:“材料必须争气,国家发展等不起。”

“党的需要、国家的需要,就是我奋斗的方向。”他在科研一线一干就是三十多年,正是这种朴素而坚定的家国情怀,让他将“小我”融入“大我”,将材料研究的点滴积累,融入国家科技战略的宏大坐标中。

专注痴迷 合金材料实现“领跑”

杜金辉对高温合金特别是169合金的专注,达到了“痴迷”的地步。他做饭时观察水流的沸腾形态,分析炼钢时钢水的流动规律;注视树枝生长的形状,联想到合金中的树枝晶演变;与同事讨论技术问题,常常意犹未尽讨论到深夜……

这种“安下心、专一事、入其境”的科研状态,正是中国钢研“安专迷”精神的深刻传承。在杜金辉的推动下,169合金不断优化升级,逐步攻克了一批关键性能指标瓶颈,并在关键航空发动机部件中稳定应用,实现了中国自主高端材料从“跟跑”到“领跑”。

杜金辉检视锻造加热炉设备状态

2007年,国家大型飞机项目启动,对发动机关键材料提出更高要求,杜金辉带队承担某型发动机盘类锻件的研制任务。材料寿命与可靠性指标极高,研制难度随之陡增。他们对传统169合金成分进行优化——性能是提上来了,但加工难度却剧烈上升,整个团队压力山大。

一次,在抚顺钢厂现场跟产时,他正遭受着腰椎间盘突出的病痛困扰。当他拄着空矿泉水瓶借力起身,刹那间的剧痛让他浑身颤抖,豆大的汗珠顺着他的额头滴落。但他咬着牙强忍痛苦,坚持完成全流程工艺指导。为了大飞机早日用上合格材料,他拼尽全力。

为了保障太行发动机169合金四级盘的性能,他白天带队调试、指导生产,晚上伏案写方案、改工艺,一直工作到凌晨三四点才回家休息。他一边查阅文献,一边反复比对参数,在连续失败多次后总结经验,他敏锐察觉问题可能出在升温阶段,果断调整热处理曲线,功夫不负有心人,169合金四级盘第七次热处理工艺试验终于成功,所有力学性能全部达标。

永不服输 让实验室成果飞向蓝天

杜金辉和团队成员研讨盘锻件热处理工艺

科研最终要走出实验室、落地为现实生产力。2007年起,中国钢研决定将GH4169合金盘件的批产任务交给杜金辉团队承接。

彼时,他们没有厂房、没有设备、没有经验,只有一股不服输的干劲。

杜金辉带队跑遍北京郊区,租下白家疃村的一处旧厂房,白手起家建设生产线。他既当科研总师,也当现场项目经理,昼夜兼程推进项目建设。那一年,他们团队完成了从科研向生产的关键一跃,让实验室成果变成了实打实的“国货”。

十余年间,从白家疃到永丰产业基地,他带领团队实现了从小试样研发到百公斤级盘锻件批产的跨越,产值从数百万元增长至数亿元,真正让一块合金“研得出、产得稳、用得上”。

“要把科技命脉掌握在自己手中。”在祖国最需要的地方,杜金辉把科研答卷写在了蓝天、写在了大海,也写在了中国装备制造腾飞的道路上。

如今,中国钢研正以新材料强国建设为使命奋勇前行,而杜金辉和他的团队,也仍在“热浪滚滚”的材料研发一线,追光逐梦,不负时代。

【责任编辑:韩梦圆】