文章来源:中国兵器工业集团有限公司 发布时间:2025-11-12

在兵器工业集团北方电子研究院的精密车间内,53岁的操作调整工贾广杰凝神屏息,专注地伏在机床前。直径仅0.25毫米的铣刀化作一道银线,在餐盘大小的金属板上精准游走。2484条均匀分布的缝隙正被逐一雕琢——这是雷达微缝隙阵列天线的核心工序。0.01毫米,是误差不可逾越的绝对红线。一丝偏差,价值数万元的零件瞬间报废。毫厘之间,上演着一场微米级的“芭蕾”。在贾广杰的精妙操控下,缝隙在金属板上完美铺展。他形容自己的工作为用“绣花针”扛起“千斤顶”跳舞。

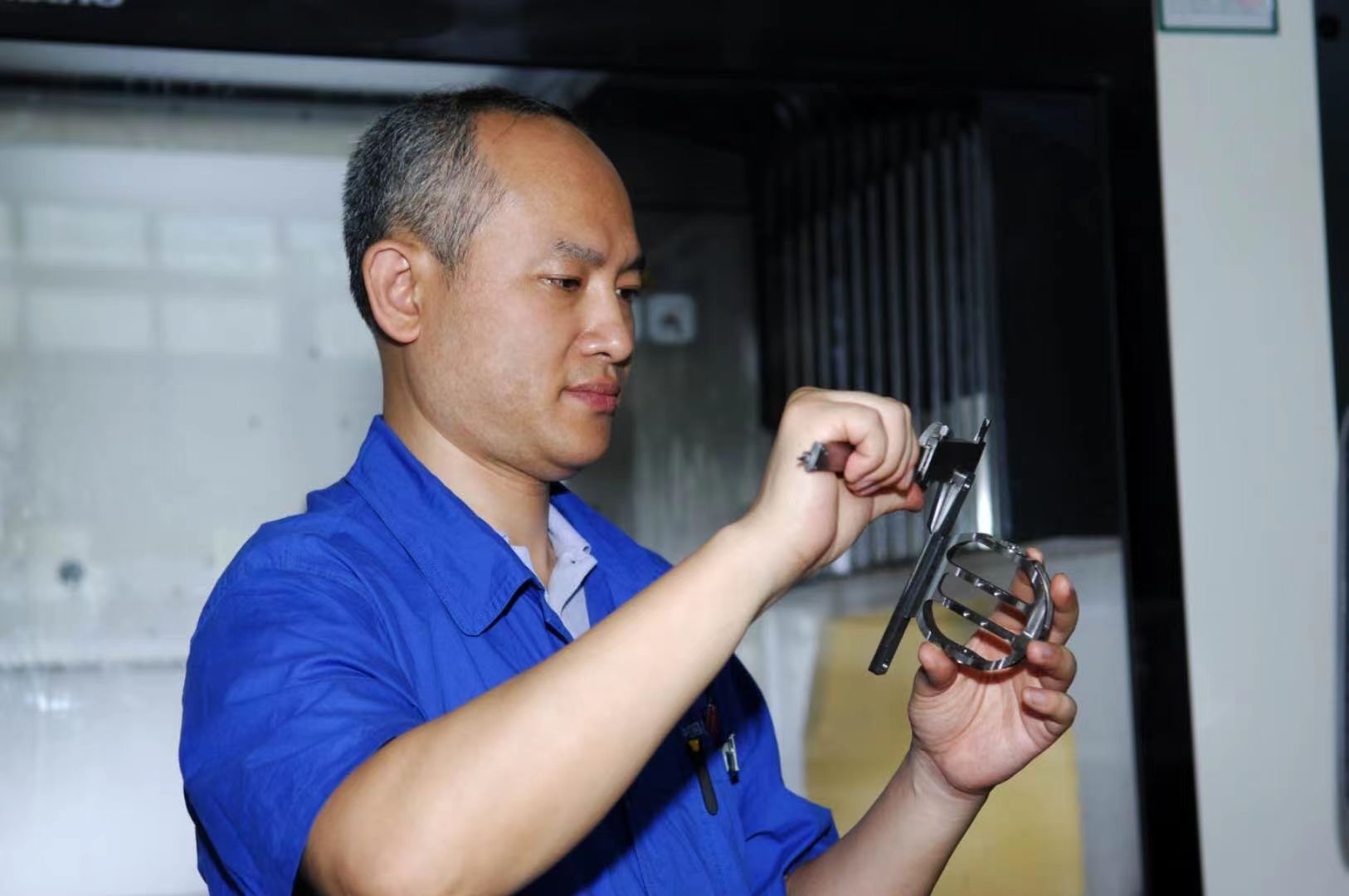

贾广杰在精准测量零件尺寸

贾广杰的攻坚之路写满了试验台上的“千锤百炼”。200余次试验记录,密密麻麻的参数调整如年轮般刻录着从失败到突破的艰辛。核心挑战在于:高速旋转的铣刀接触金属瞬间,如何在保持切削力的同时,又能如丝般划过表面。这种对极限的挑战,贾广杰并不陌生。早在2001年,他就曾日夜鏖战车间,逐行调试指令,针对不同型号刀具的各类加工特性,总结制定出高速加工切削参数选用标准,成功攻克高速切削工件难题,并将这一理念在同行间推广。当第一块零断刀、微毛刺的零件通过检测时,轻微的切削声与沸腾的欢呼声,共同奏响了中国兵器精密加工突破桎梏的凯歌。

创新的火花,常于跨界凝视时迸发。在秦始皇陵博物馆的铜车马前,两千年前的失蜡铸造法照亮了贾广杰的思路。他将这古老智慧注入现代工艺:将熔化的蜡液注入薄壁零件缝隙,冷却固化后形成刚柔并济的支撑“铠甲”,彻底消除了加工振颤隐患。这项跨越千年的技法融合,让零件合格率升至99%。对于传统工艺与现代技术的碰撞,贾广杰有着深刻洞见:“旧工艺永不褪色,老旧不等于落后。”这项创新成果,不仅让“炮兵之眼”看得更远更清,更一举斩获兵器工业集团技能创新奖,成为多家企业突破瓶颈的“金钥匙”。

贾广杰在检测零件是否合格

从青铜铸造的文明回响到当代军工的毫厘之争,贾广杰以一把铣刀,在金属的方寸天地间镌刻下新时代工匠精神的深刻印记。他的故事证明:每一次对极致的追求,都蕴藏于毫厘之间;每一次技术的飞跃,都闪耀着创新的光芒。当千年智慧与现代科技在他手中交汇融合,真正的工匠精神令创新生生不息。

【责任编辑:韩梦圆】