文章来源:航空工业集团所属成都飞机工业(集团)有限责任公司 发布时间:2025-10-09

基本情况

成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称成飞)创建于1958年,隶属中国航空工业集团有限公司,是我国航空武器装备科研生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商、无人机系统提供商和维修服务保障供应商。成飞及8家所属企业,员工总数2.6万人,连续多年经营质量和效益大幅提升,营业规模进入世界航空航天企业前30强。曾荣获高科技武器装备发展建设工程重大贡献奖、国家科技创新示范企业、中国企业自主创新奖、中央企业先进集体、全国首批“数字领航”企业、科改示范行动标杆企业、国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业、全国企业文化建设典范企业等多项荣誉。

典型做法

(一)聚智创新、众筹众创,打造开放融合创新生态

一是坚持有组织的科研,强化顶层规划引领。构建梯度化、层次化、递进式的科技创新顶层推动机制,定期召开技术创新专题党委扩大会、科技创新月例会,增设专业技术专家委员会,研究部署重大任务,协调解决重难点问题。坚持问题导向和发展导向,搭建“经费投入高低搭配、研究内容内外互通、攻关层级错落有致”的“四位一体”科技创新路径体系,加强创新资源统筹,满足各类科技创新需求。持续加大研发投入,2023年公司研发投入超40亿,2024年、2025年持续增长,为创新发展注入强劲动能。

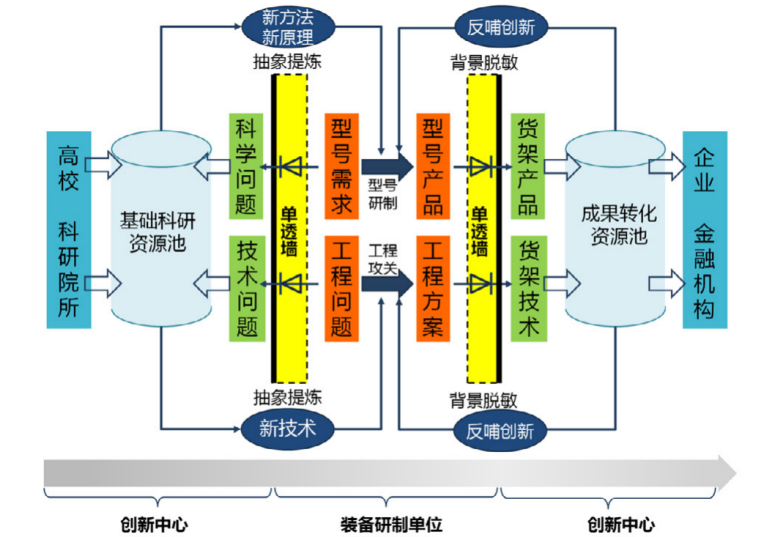

二是整合内外部创新资源,搭建开放式创新平台。形成“国家级+省部级+市区级+校企级+公司级”多层次、梯队化科技创新平台体系。牵头建设科技创新平台国家级3个,省部级10个,市区级2个,企校级8个。在市区级平台成飞·青羊创新中心创新采用“单透”模式,吸引外部创新主体参与军工创新,在需求侧通过将装备研制需求和工程问题提炼为共性技术问题,将创新成果“留下来”,在供给侧通过将成熟技术、产品进行背景“脱敏”,向社会转化应用,实现军工技术“拿出去”。截至2024年,通过“单透”模式,累计实现35项成果现场应用,对外成果转化1000余万元,形成内外部创新力量高效融合。

图1 成飞·青羊创新中心“单透”模式

三是搭建沟通渠道,充分凝聚科技创新共识。定期举办科技创新成果展、知识产权日、科技工作者日等活动,打造先进制造技术与装备国际论坛、青年博士论坛等高层次聚智创新活动品牌,营造浓厚的创新氛围。大力输出国际标准化领域技术专家,6人进入ISO/TC20/SC10、SC4国内技术对口工作组任专家。正式发布1项国际标准,稳步推进2项国际标准制修订,力争2025年立项1项,发布1项。

(二)敏捷协同、稳链强链,构建共生共赢创新生态

一是开展双链互促,提升创新资源价值产出。发挥产业链“链长”作用,推进政府+龙头企业+配套企业的“1+1+N”融合发展模式,与地方政府打造2个集群化航空产业园,撬动160亿元社会资本,有力支撑装备敏捷高效规模化供给;组建国内首家无人机产业创新中心,积极开拓新兴防务装备产业、民用航空装备产业等战略性新兴产业。

图2 四川成都航空产业园

二是瞄准数字化转型,推动科研生产全要素协同。建设新时代数字成飞,打造厂所协同研制平台,打通产品全生命周期数据管理链路,支撑型号敏捷研制与精益批产。全面建成“1+5+11+X”的企业级智慧管控中心,激发数据要素价值,有效支撑数据驱动与模型贯通的企业产品研制与管理。依托国家级工业软件协同攻关和体验推广中心,发布成飞通途自主数字化制造工业软件产品及系列数字化解决方案,采用“体系+标准的推广、技术+管理的输出、平台+生态的支撑”模式,赋能产业链上20余家企业,带动产业链数字化转型。

三是完善知识产权体系,促进成果资源共享。将知识产权管理融入科研项目全生命周期,构建“快速预审+优先审查”路径,有效发明专利拥有量突破1800件。持续修订科技成果对外转化业务规则,建立公司科技成果对外转化白名单,搭建成果转化平台,通过项目技术路演、成果展示、现场对接等方式深度参与各类成果推广活动。积极探索职务技术成果转化和收益共享新机制,研究先赋权、促转化的国有企业职务科技成果赋权改革模式及路径,1项试点项目获国资委试点批复。

(三)开源引才、激发活力,锻强盘活高端领军创新力量

一是开拓人才引进模式,锻造创新人才方阵。靶向引进“国外高智+高端领军+优秀高潜+高素质基础与市场化经营”四类人才,打造高素质专业化人才方阵。围绕补齐关键技术短板、突破技术瓶颈、探索研究前沿技术,引进海外高等院校毕业博士3人;构建“双聘”机制,探索柔性引进高校教授,实现人才“为我所有+为我所用”双轮驱动。全面建成“百博千硕”人才格局,厚植人才资源竞争优势。图3“选择成飞、梦想起航”校园招聘专场沟通交流会

二是加强人才培养,拓宽人才资源厚度。研究制定“育鹰、雏鹰、飞鹰、雄鹰、金鹰”人才标准,建立贯穿科技人才职业生涯全周期的培养体系,推动创新领军人才从“单点自然生长”向“批量脱颖而出”转变。坚持在科技创新活动中培养人才、在型号研制任务中磨砺人才,40余名“80后”“90后”成长为总设计师、总制造师、总质量师,2023年以来新增省部级及以上技术技能专家105人次,培养出国家部委渠道专家、天府杰出科学家等一批尖端人才。

三是强化正向激励,激发科技创新内生动力。定义不同类型创新组织的多元价值,围绕创新和效益形成“分包组合”的工资总额获取分享机制,加大对核心研发领域的激励力度,技术创新奖励增幅超过120%。完善科技创新考核激励机制,对验收通过的科技创新专项项目100%进行激励,奖励额度实现翻倍,2024年针对课题立项、专利获取等专项投入激励资源超过2400万元。因地制宜制定差异化中长期激励政策,在成飞本部推进实施科技型企业岗位分红、项目分红及导向中长期目标达成的创新驱动奖,在子企业中航无人机实施科技型企业核心员工持股计划,充分调动核心骨干积极性。

工作成效

一是建立新时代航空科技创新体系。按照标杆牵引、人才激励、创新领先、持续改进总体思路,通过聚智创新、众筹众创,敏捷协同、稳链强链,开源引才、激发活力,构建开放融合、共生共赢创新生态,促进产业、市场、人才、技术等资源要素整合。公司“易研DxE”项目获国资委国有企业职务科技成果赋权改革试点立项,大众创新“百团大战”实践案例被国资委收录,公司连续两年获评国资委“标杆企业”。

二是推动实现高水平科技自立自强。积极承担、参与国家重大科技项目,自主开展技术攻关项目,突破氢能源无人机、机器人智能钻铆等关键核心技术100余项,授权高价值发明专利1800件(其中,国际专利7项),发布国家标准(含国家军用标准)、国际标准共53项(其中国际标准1项),首次荣获中国专利银奖。

三是助力建设现代化航空产业体系。发挥龙头企业产业带动作用,创新融合发展模式共建航空产业集群,有力支撑航空装备规模供给,形成区域经济新增长极。通过组建无人机产业创新中心、推动产业链数字化转型等举措,积极开拓新兴防务装备产业、民用航空装备产业等战略性新兴产业,2024年战略性新兴产业收入占比99%。

推广价值

一线创新人员的活力对于推动企业科技创新具有不可替代的重要性。成飞通过实施科技创新“百团大战”行动,创新“投资路演”双向选择机制,让研发投入更贴近一线,激发创新活力;通过“小步快跑”完成技术摸底,提前释放技术风险,走通从前沿技术探索到工程化应用的创新路径;创新人才发掘机制,加速人才成长与浮现,筑牢科技创新根基;推动构建跨域跨专业的创新微团队、创新联盟、创新共同体,形成聚智创新、竞赛争优的良好氛围。成飞建立的以宽容失败、奖励成功机制为保障的一整套激发基层创新活力的管理体系,具有较强的向外推广应用价值。

【责任编辑:屈苗】