健全原始创新制度安排激发创新策源强劲动力 以世界一流的价值创造能力助力高水平科技自立自强

健全原始创新制度安排激发创新策源强劲动力 以世界一流的价值创造能力助力高水平科技自立自强

文章来源:中国移动所属中国移动通信有限公司研究院 发布时间:2025-10-09

基本情况

中国移动通信有限公司研究院(以下简称“移动研究院”)作为中国移动“一体五环”科创体系的内核(内环为核心研发机构、中环为产研协同专业公司、外环为省公司和区域创新机构、合作环为高校/企业/政府联合载体、海外环为海外研发机构和国际组织),深刻把握党和国家对科技创新的要求,将科技创新作为价值创造的主要驱动力,着力布局战略性新兴产业和未来产业,积极承担原创技术策源地、关键核心技术攻关等科创专项,全力抢占信息技术创新高地,2022年以来共投入研发经费超69亿元,累计承担国家重大科技专项等国拨项目210余项,获国家科技进步奖特等奖、一等奖在内的国家级科技奖8项,省部级科技奖230余项,为我国信息通信行业持续发展壮大提供关键性支撑。

典型做法

面向国家需求和世界前沿,移动研究院系统布局应用基础研究和原创技术攻关,以“建成具有全球影响力的原创技术策源地”为目标,建立“软硬结合”保障体系和“三人七化”创新链贯通工作体系,系统推进原创技术策源地建设。其中,“软硬结合”保障体系包括指挥体系和政策体系在内的“软”保障和以科研装置为核心的“硬”设施;“三人七化”工作体系包括做好原创技术的出题人、答题人和阅卷人“三人”角色,实现创新链的需求问题化、问题技术化、技术专利化、专利标准化、标准产品化、产品产业化、产业国际化“七化”高效贯通。

(一)做好“出题人”,结合网络需求提出“要什么”

一是探索技术总师“内外脑”体系。集团内率先探索总师机制,构建策源地专项“技术总师+领域总师”两级总师体系,赋予总师资源配置、选人用人、技术选路、考核激励等权限,在交叉融合、不确定性创新中,作为相关技术领域的第一负责人发挥“把方向、领攻关、保成果”的技术中枢作用。同时建立两级外部专家委,辅助策源地总师体系对技术领域布局规划及重大问题提供咨询,协助把关、指导技术攻关和成果评价。

二是构建技术研判“双轨制”模式。通过战略科学家主观研判与多维客观定量分析“双轨”并行,研判前沿颠覆性技术发展趋势和方向,为国家顶层设计、企业战略布局和重大选路提供决策支撑。对内形成面向中长期的技术发展研判报告,为公司科技战略布局、战新产业部署、关键领域资源投入等提供决策参考;对外支撑技术产业预测,在支撑科学技术部、国务院国资委、中央网信办等上级部门技术顶层设计过程中发挥关键作用。

三是推行科学问题“三步走”路径。坚持以应用和需求为导向,在与合作伙伴共研共建应用场景过程中,基于自身端到端高品质网络建设和运营经验,运用系统思维凝练复杂巨系统的科学问题,实现基于系统论的“需求提出”。进行科学问题的细分和攻关布局,明确细分领域的痛点问题和攻关重点,绘就基于四性技术的“攻关谱系”。对内牵引科研规划和资源布局,对外牵引学术走向,累计向高校载体、国家自然基金委企业创新发展联合基金、鹏城联合基金等发布百余项课题指南,实现科学问题的“学术牵引”。

(二)做好“答题人”,发挥网络优势回答“怎么攻”

一是突破开展“自己答”。探索“小青弹”+“特区”新模式(小青弹:课题“小”,聚焦难点且目标清晰,10人年以内;牵头人“青”,35岁以下,充分激发最有战斗力的年轻专家活力;团队“弹”,打破组织界限,让科研人员自由流动,团队成员有共同目标,有强烈意愿攻关),以关键需求为目标牵引、以问题解决为评价标准,让有能力、有担当的技术带头人及科研团队承担关键核心技术攻关。针对下一代移动通信多学科交叉融合、不确定性高等特征,探索“小青弹”攻关模式,形成跨部门、跨领域、跨内外、跨专业的融合贯通,提升创新效能;针对边界清晰、团队相对稳定的AI领域,探索“特区”组织模式,实施授权放权、契约化考核、四元薪酬(岗位薪酬、绩效薪酬、角色激励、中长期激励)、去职级化角色管理等系列举措,激发科研活力。

二是系统推进“合作答”。校企合作实现“点”突破,与清华大学等国内顶尖高校共建研发载体,发挥高校交叉学科融合、贴近源头创新等优势,近三年输出标志性成果400余项。创新联合体实现“线”突破,集聚31家央企和近200家合作伙伴,围绕移动通信无线、核心网、传输、仪器仪表、IT5大领域“补短板”、13大行业29个细分场景“锻长板”,打造多项具有自主知识产权的产品、样机、解决方案和标杆案例。新型研发机构实现“面”突破,与北京市政府开展战略合作并成立中关村泛联院,撬动6G相关研发投入超1亿元,成为北京市超前布局6G技术产业发展的枢纽平台。

图1 央地协同共建支持中关村泛联院

三是共建促进“开放答”。支撑集团公司建设覆盖全国的“1+3+N”(1个主节点、3个区域中心节点、N个子节点)产业协同创新基地,推动建设13大关键技术研发实验室,打造6G、算力网络、人工智能、数智内容创新平台4大科学装置,开放能力超300项,服务入驻团队超320支,以开放创新贯通从理论、技术、标准、产品到应用的全产业链创新环节。4大科学装置中,6G试验装置实现基地北方节点与“鹏城鸿雁”国家实验室主节点贯通;算力网络装置汇聚算力32PFlops,具备规模通算资源能力和试验型智算能力;AI智慧网络平台累计开放超5亿规模网络精品数据集,成为业界最大规模AI+网络资源开放体系;云宇宙装置建成全球首台实现8K-120帧现场制作全流程的转播车和全国最大的元宇宙制造工场共性技术平台,完成30+场超高清赛事制作。

(三)做好“阅卷人”,推进网络商用回答“怎么用”

一是贯通原创技术成果转化路径。深耕国际电信联盟(ITU)、第三代合作伙伴计划(3GPP)等国际标准组织,累计牵头完成国际标准600余项,作为首个中国企业在3GPP牵头6G国际标准立项,5G标准立项数和5G-A核心标准数居全球运营商第一。深化高质量专利培育,累计获得近6700件国内专利授权、近800件海外专利授权,6G高水平论文和专利居全球运营商第一阵营,包揽电信运营商的中国专利金奖,连续4年获中国专利银奖。加速推动共性能力、专利、标准、关键技术突破等各类成果从“书架”走向“货架”,实现近180余项成果转化。

二是探索新型研投研采协同模式。积极探索创新链与资本链协同互促新机制,加强多链协同效能,促进创新成果的落地贯通。“研投协同”致力于在研究和联合研发中,发现有技术实力有潜力的合作伙伴,通过股权投资芯片、仪器仪表等“小而美”的成长型企业,大力促进高端器件工具国产化水平。“研采协同”探索与科技实力强的参股企业优先组建“联合研发实验室”或开展“项目制联合研发”,相关成果可纳入核心能力清单,加速推广应用和规模化落地。

图2 GTI携手全球产业共同启动5G-AxAI百大商用计划

三是构建全球产业创新生态体系。建设首个我国主导的国际产业合作平台GTI,推动我国主导的TDD(Time-divisionDuplex,时分双工无线传输)技术成为国际主流,实现4G、5G发展全球领先,构建6G创新生态和影响力,成为我国移动通信产业开展国际合作和产业推进最具影响力的平台。设立香港创新院,作为中国移动“一体五环”科创体系“海外环”重要组成部分和全球合作的“桥头堡”,聚焦6G、人工智能等重点技术领域,汇聚全球创新资源,发挥全球协同研发优势,打造内外双循环研发合作体系。

工作成效

一是人才队伍卓越。建成一支2400余人的科技人才队伍,形成以2名集团级首席科学家和6名集团级首席专家为引领、570余名省级专家为支撑的科学化层次化“雁阵”梯队,其中国家级人才20余人(含享受国务院政府特殊津贴)、特聘院士1人、特聘专家2人。团队建设成效显著,5G/6G国际标准团队获评“全国三八红旗集体”称号,“九天”团队获评2024年度央企楷模,5G及新一代移动通信、算力网络等3支团队获评集团级人才建设示范区。人才国际影响力领先,4位专家连续两年入选斯坦福大学发布的“全球前2%顶尖科学家榜单”,近50人在3GPP等国际组织担任领导职务。

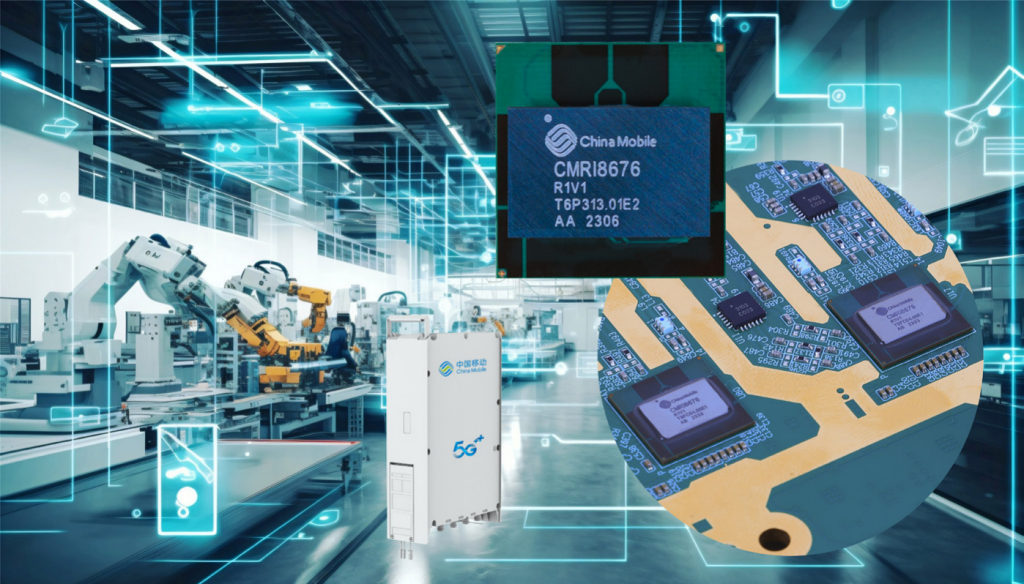

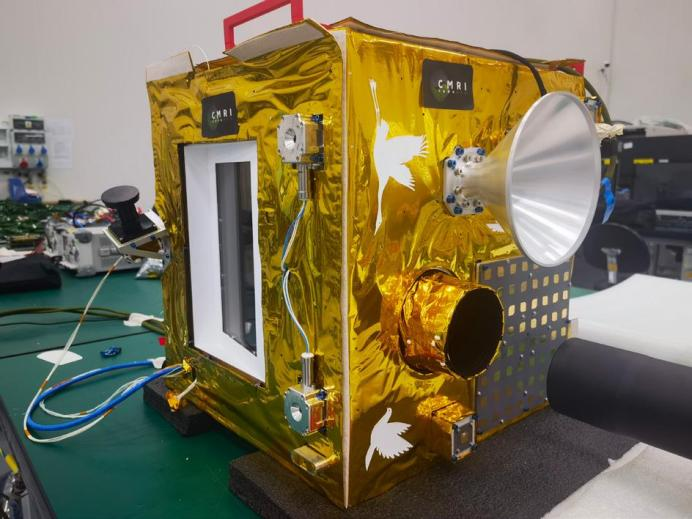

二是科研成果显著。核心技术攻关取得重大突破,5G项目荣获国家科学技术进步奖一等奖,全球首次系统性提出6G网络架构,成功研发我国首款商用可重构5G射频收发芯片“破风8676”。新型基础设施建设能力显著提升,支撑集团公司建成全球运营商最大单体智算中心、打造“九州”算力光网400G骨干网,研发“九天”AI大模型,发射全球首套5G-A/6G天地一体试验双星。前沿技术创新成果持续涌现,原创提出体系化人工智能技术,研发6G通感算智融合技术平台、忆阻器存算一体智能芯片等。4项成果入选央企十大国之重器、十大超级工程,3项成果入选中关村论坛重大科技成果。

图3 我国首款商用可重构5G射频收发芯片“破风8676”

图4 全球首颗可验证5G天地一体演进技术的星上信号处理试验卫星“中国移动01星”

三是管理机制领先。打造一套原创技术策源地新型举国体制实践范例,涵盖从“内外脑”结合的技术总师体系、到九天“特区”和“小青弹”新型科研攻关模式、再到“点线面”三维立体融合的产学研合作体系等系列创新机制。相关机制建设实践作为典型案例在国务院国资委组织的策源地专项培训中向78个中央企业推广,“三人七化”原创技术策源地建设实践获得中国管理科学界最高奖项“第九届中国管理科学奖”特等奖第一名。

推广价值

移动研究院提出的基于“三人七化”的技术策源工作体系顶层设计和实施路径,适用于技术引领型科技攻关的端到端布局及关键机制平台搭建,具备跨领域、跨行业、跨系统的通用性。一是在战略科学家使用方面,凝练了一套适用于应用基础研究的总师机制,并面向科研组织的全过程,明确了责权利和具体的实施举措,具备可操作性。二是在产学研合作体系构建方面,构建了“点线面”三维立体融合体系,在围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链以及融入全球创新网络方面做了有益的探索,复制推广性强。三是在科研基础设施建设方面,结合大科学、大工程的时代特征,探索构建贯通理论、技术、标准、产品和应用全产业链创新环节的大科学装置和产业协同创新基地,可操作性和复制性强。

【责任编辑:屈苗】